本シリーズのテーマは「研究者たちのBig picture」。彼らが研究の「先」に見る未来の社会とは?研究と私たちの暮らしはどう繋がっているのか? 彼らのビジョンが、私たち自身のこれからを考えるヒントになるかもしれません。

AIを利用する度に人との関わりはこれからどうなるのか、疑問と妄想だけが膨らんでいきます。そこで価値交換工学でAI研究をされている馬場さんに聞いてみました。

今回お話しを伺ったのは:

名前:馬場雪乃

所属:総合文化研究科広域科学専攻 准教授

AIとの出会い、そして研究の道へ

_______________________________

▶︎いきなり趣味の話になってしまいますが馬場さんはSFがお好きでしたよね。やはり、子どもの頃に触れたSFが今の研究分野に影響しているんでしょうか。

小学生のころから星新一や小松左京、筒井康隆の本を良く読んでましたね。でも、AIに興味を持ったのは、星さんでも小松さんでも筒井さんでも無いんですよ。何かと言われると…エヴァンゲリオンが最初かな。それ以前にもAIには触れていると思うんですけど、「AI」という名前とともにはっきり意識し始めたのはエヴァでしたね。劇中に「MAGI」という人格移植OSを実装したコンピューターが登場するんですけど、舞台となる都市の中枢を全て担っているところが、子どもの頃にとても印象に残っています。

▶︎MAGIですか!人格を移植したOSってなんだ?と私もワクワクしました。確か13話…(笑)

そうそう!13話「使徒、侵入」が一番好きです。好きすぎて話を振られたら1時間じゃ足りません(笑)その頃から赤木リツコという科学者にすごく憧れました。エヴァの中ではサブキャラなんですけどカッコ良くて。13話は赤木リツコがフィーチャーされる回なんですよ。

▶︎設定上のものであるはずの「MAGI」というコンピュータを大きくフォーカスし、赤木リツコの過去や思考も少し垣間見えた回でグッと引き込まれましたね。

「MAGI」は、赤木リツコの母親、ナオコの3種類の性質「母としての私」「女としての私」「科学者としての私」の人格を、独立したコンピューターにそれぞれ実装していて、その3つのAIがせめぎ合う形で結論を出すように作られていますよね。これだけでメチャクチャ面白いんです。でも、結局は母親一人が決めていることになりますよね。すごいなと思いつつも、それではいけないんじゃないかな、と思ってたのをずっと覚えてます(笑)

▶︎たしか物語の最初のあたりで「MAGI」が成功率8.7%という結果がありそれを即座に採用したという話もありました。それについてはどう見ましたか。

8.7%という数字をどう受け止めるかだと思います。1000回試してみて87回も成功すると考えるか、87回しか成功しないと捉えるかは人の主観によるところが大きいです。8.7%を1000回のうち87回と言い換えるだけで、人のその数字に対する感覚が変わるという認知バイアスの研究もされているんです。さらに言うと、87回の成功のなかには、メチャクチャ良い結果があるかもしれないし、913回の失敗の中には、失敗ではあるけれど大損害とはいえない、というものもあると思います。なので、数字をそのまま数字として定量的に受け止めるのが良いわけではないということかと思います。

▶︎数多くの事例の中には「有効かもしれない」というものが隠れている可能性があるので、偏りなく物事を進めるために、全てをフラットに評価し注目すべき価値を見つけていくことが必要なんですね。人だけでやるには大変だなあと思い、さらに聞いてみることにしました。

馬場さんが考えるAIのあるべき姿

_______________________________

▶︎信頼に足るAIが出す結果であれば、どんな結果であれ理屈抜きに採用していくほうが人は楽ですよね。AIに任せてしまうのはどうなのでしょうか。

ポスドクをやっていた頃、ある会合でAI研究をされている先生に「AIに政治を任せてみるのはどうなのでしょうか」と聞いたことがあります。答えはNOでした。理由は、政治というのは結果が目的ではなく、ステークホルダー同士が合意形成をするプロセスが重要なのだ、ということでした。それが刺さったんですけど納得するまでには少し時間がかかりましたね。

研究者としてはとても興味はあるんですよ。本当に人間っぽいAIが社会に入り込んだらどうなるか、見てみたいとは思います。

とはいえ、AIと会話を続けた結果AIに恋してしまう事例もありましたし、AIは全能ではないにも関わらず、人間と同じことをAIに言われるとAIのほうを信用して鵜呑みにしやすいという人がいることも分かってきているので、合意形成がされない中でAIがどんどん進んでいくことについては、社会のことを考えるとジレンマを感じています。それで本当に人間が幸せな方向にいけるかというと…。それはなんとも言えないですね。

▶︎AIのほうが信用されやすくなるのは、相手が人だと好みや感情というバイアスが入りやすいからですか?

はい。その側面はありますね。AIはデータに基づいて論理的に判断しているからそっちを信じてしまい易いという部分はあります。

お医者さんが言ってるから信じやすいのと同じ感覚だと思ってください。同じことでも、白衣を着ている人とそうでない人、あるいは年配の男性が言うのと若い女性が言うのでは、受け取り方が変わることがあるのと同じです。もちろん逆の反応を示す人もいますが。

▶︎将来的には今よりもデータも揃ってくるだろうしAIの精度も進化しますよね。それでもAI任せにしないほうがいいでしょうか。

AI開発に関しての世界的な合意形成はまだできていませんが、仮にそうなってAIが進化したとしても私は集団で物事を決めるときには、どこまでいっても人間同士の話し合いで決めてほしいと思っています。でも、いろんな意見を出しあい、話し合って、影響の大きい一部の意見に左右されずに物事を決めるのはとても大変です。

私自身に置き換えてみますが、実は私、会議などで発言するのがすごく苦手なんです。自分の発言で他人の時間を奪うことに非常に抵抗を感じますし、「言ってもどうせ…」と思ってしまうことがあるんですよね。だから発言のしづらさを感じることがあります。

▶︎私も会議は苦手です。思い返してみると、日常生活では会議のほかにも多くの意見を目の前にすると言いづらいという場面はありますよね。

我が家の前にすごく汚いゴミ置き場があるんですけど、それをなんとか改善できないかと思っているんです。でも、誰にこの問題を相談すればいいのかもわからないし、仮に自治会みたいな会議の場で提案したとしても、負けてしまいそうな気がして。例えば、「みんなにとって便利な場所だから少し我慢してください」と言われてしまったら、ぐうの音も出なくなりそうで…。

▶︎確かに一部の大きな意見に場が流れてしまいがちです。

そうなんです。ほかにもいろいろな理由で自分の意見を出しにくい人はいると思うんですよ。何か言いたいことがあっても一体いつどこに、この意見を伝えておけばいいのかわからない、という状況が生まれてしまったら、良いアイディアや意見が表には出にくくなって埋もれたままになります。そういう状態が続くと、これは重要人物の意見だから重めに扱っておこう、とか無駄な気遣いや変なバイアスがかかりやすくなるのでフラットな意見交換ができなくなります。それはとても残念なことですよね。

だから、みんながきちんと意見を出せるようにし、出された意見をAIが話し合いの土俵に乗せるという場があると、活発で建設的なコミュニケーションができるのでは?と考えています。でも、AIに依存しすぎるのは怖いと思っているので、最終的な意思決定は人がやるような仕組みで。AIはあくまでも人をサポートしていく『黒子』です。そこにAIの役割があるように思います。

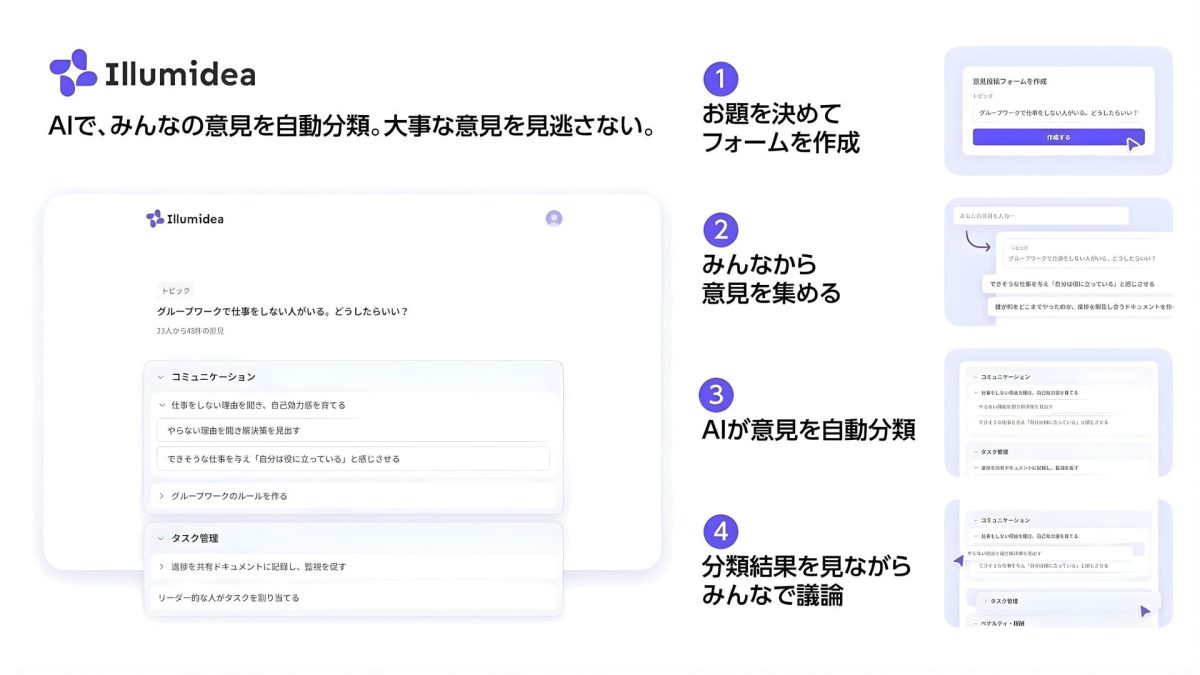

▶︎ここで、馬場さんが開発を進めているIllumidea(イルミディア)はご自身の体験が元になっているんだと思い至りました。そこでIllumideaについて聞いてみました。

誰もが意見しやすいコミュニケーションの場をサポートするIllumideaって?

_______________________________

▶︎もっと気軽に意見が言えたらいいのに、という馬場さんの経験を具現化したのがIllumideaなんですね。最初に名前を聞いた時は、なんのサービスだろうと思いましたが、アルファベットで書かれたのを見て、アイディアにスポットを当て光らせる(Illuminate Idea)とわかりました。

まだパブリックベータ版ですが、多くの人にとって使いやすいという点にはこだわっています。スマートフォンでもしっかり操作できるようになっていますし、操作性にも十分配慮して作られています。しかし若手が「これ、良いから使いましょう。」と提案しても「いつもの会議でいいじゃん」となりがち、という話も聞きます。上の立場の人ほどツールを使わないと隠れた意見を拾えないことに気づかないことがあるので、導入までのリテラシーが難しいです。

▶︎集まった意見を分類、整理してくれる機能がついた目安箱と考えると良いでしょうか。

匿名で意見できるので、町内会や自治会の話し合い、サークル的な小さなコミュニティの運営など、身近なところで活用すると活発なコミュニケーションができると思います。

ただ、あえてIllumideaは1件120文字までと入力できる文字数を少なくしてあります。長い文章は書けないので、現在のものは行政のパブコメのような大きな場には今は向かないと思います。目安箱というと少し語弊があるかもしれません。

▶︎文字数制限を設けたのはどうしてですか?

AIによる分類の精度を良くするためというのもあるんですけど、一番は、AIに全て任せるんじゃなくて、自分の意見を聞いてほしいと思うのであれば、思っていることを短く的確に伝える努力をして欲しい、という気持ちからです。

まとめられたものを並べてみたときに長文が混じっていると、そこにフォーカスされがちになってしまいます。それは私が目指す方向とは違っています。

▶︎事前に端的に意見を集めておけるので会議の進行も整理しておけますし、会議そのものの時間短縮につながりますね。

そうですね。Illumideaはファシリテーターのサポートという役割もするので、建設的に時間短縮ができると思います。話し合いをすごくうまく進行できるベテランのファシリテーターも楽になりますし、ファシリテーションが上手な人ばかりではないですから、苦手な人にもサブファシリテーター的な役割を果たしてくれると思います。

実は、このようなツールを使わないと隠れた意見を吸い上げられずフラットな意見交換になりにくくなることに多くの人に気がついてほしいです。

▶︎逆に、意見が出しやすくなって数が出てくるようになると、AIの分類によって取り上げられないものも増えてくると思うんです。意見を出す側は聞いて欲しいと思って出しているので、採用されないことが続いてくるとかえって意見が出なくなるのではないかと思いますが、その点はどうですか?

それは重要な課題だなと思っていて、意見を出す側としては、自分の意見が採用されなくてもいいけれど、話し合いの場で少なくとも話題に上がったかどうか、またはちゃんと聞いてもらえるかどうかがわかることが重要だと思うんです。

▶︎そうですよね。意見を出せるかどうか、出すか出さないかのハードルが上がったり下がったりしますね。

そうです。なので、「この意見はこんなふうに検討されました。」みたいなものを残せるようにして、後からその意見を出した人が閲覧できるようなコメント機能が最近追加されました。そうすると意見を出すほうの満足感が高まると思うんですよ。

さらに、「いいね」等のリアクション機能も追加されました。多少なりとも意見を出したことで他の人に自分の意見が話題にしてもらえたり、目に留まったりする。本当に少しでも正のループを回したいなと思っているので、使ってみて良い体験をしてほしいんです。Illumideaは基本的にみんなの意見を反映するためのプラットフォームなので、「確かにあなたの意見はこんなふうに反映されました」というのが伝わると、「じゃあもっと意見を出そう」という気持ちになってもらえると思っています。

▶︎この体験が積み重なると人の行動変容にもつながるのではないかと思い、Illumideaがもたらすものは何か聞いてみました。

さまざまな意見の価値を取りこぼさない技術はどのような価値をもたらすか。

_______________________________

▶︎Illumideaが浸透したら、今まで消極的だった人が積極的になるなどその人自身が変わっていくきっかけにもなるかもしれないですね。

そうですね。Illumideaは発言者と意見を切り離し「誰の意見」ということなく、出された意見そのものに着目するので、広く浸透したらIllumideaがない話し合いでも積極的に発言できるようになるかもしれませんね。その結果、ちょっとしたところで気づきができるようになるなど、日々の行動に少しの変化がでるポジティブな効果を与えることができるといいですね。

▶︎馬場さんは価値交換工学で研究をされていますが、Illumideaが価値交換につながる一番のポイントは、発言者と意見を切り離せるところでしょうか。

はい。発言のしづらさにより意見が表に出ないことや、主要人物の意見ではないから軽視されてしまうということが世の中では多々あります。発言者と意見を切り離すことで意見そのものの価値に目を向けられるようにするという点が、価値交換につながるポイントです。

▶︎連携研究を進めているメルカリに「あらゆる価値を循環させ、あらゆる人の可能性を広げる」というミッションがあります。Illumidiaと通じる部分があると感じるのですが、馬場さんのお考えはいかがですか。

人と人とが共に過ごす場では摩擦はつきものなんですが、そこに出される多様な意見やアイディアは、より良いものにしていこうとみんなが同じ方向を向いているからこそだと思います。

合意形成がスムーズにできる場や機会が増えると、様々な人が心地よく暮らし、働き、その人自身の価値を最大限発揮する社会になっていくのではないでしょうか。そして、そこにIllumideaが貢献できると思います。

▶︎技術が未来を作るのではなく人が創る、という馬場さんのうちに秘めた思いは、SF作品がそれぞれの解釈で描いてきた未来の姿を、数多く見られてきたからなのでしょう。

Illumideaが、言語化されたアイデアや思考に価値を見出すというアプローチは、教育や福祉といった多岐にわたる分野との親和性が非常に高いと感じました。このIllumideaの考え方が社会に広く浸透すると、いわゆる「サイレントマジョリティ」に対する「ノイジーマイノリティ」といった対比構造がなくなるかもしれません。そこに、意見を表明しその声が等しく尊重されるバリアフリーな多様性社会が広がる気がします。

本日は貴重なお話をありがとうございました。Illumideaが描く未来が、現実となる日を楽しみにしています。

価値交換工学広報 河中

関連リンク

Illumideaウェブサイト:https://illumidea.ai/ja (パブリックベータ版として無償公開中)

Illumideaでできることと使い方:Illumidea(イルミディア)でできること|Illumidea

東京大学馬場研究室

Yukino Baba